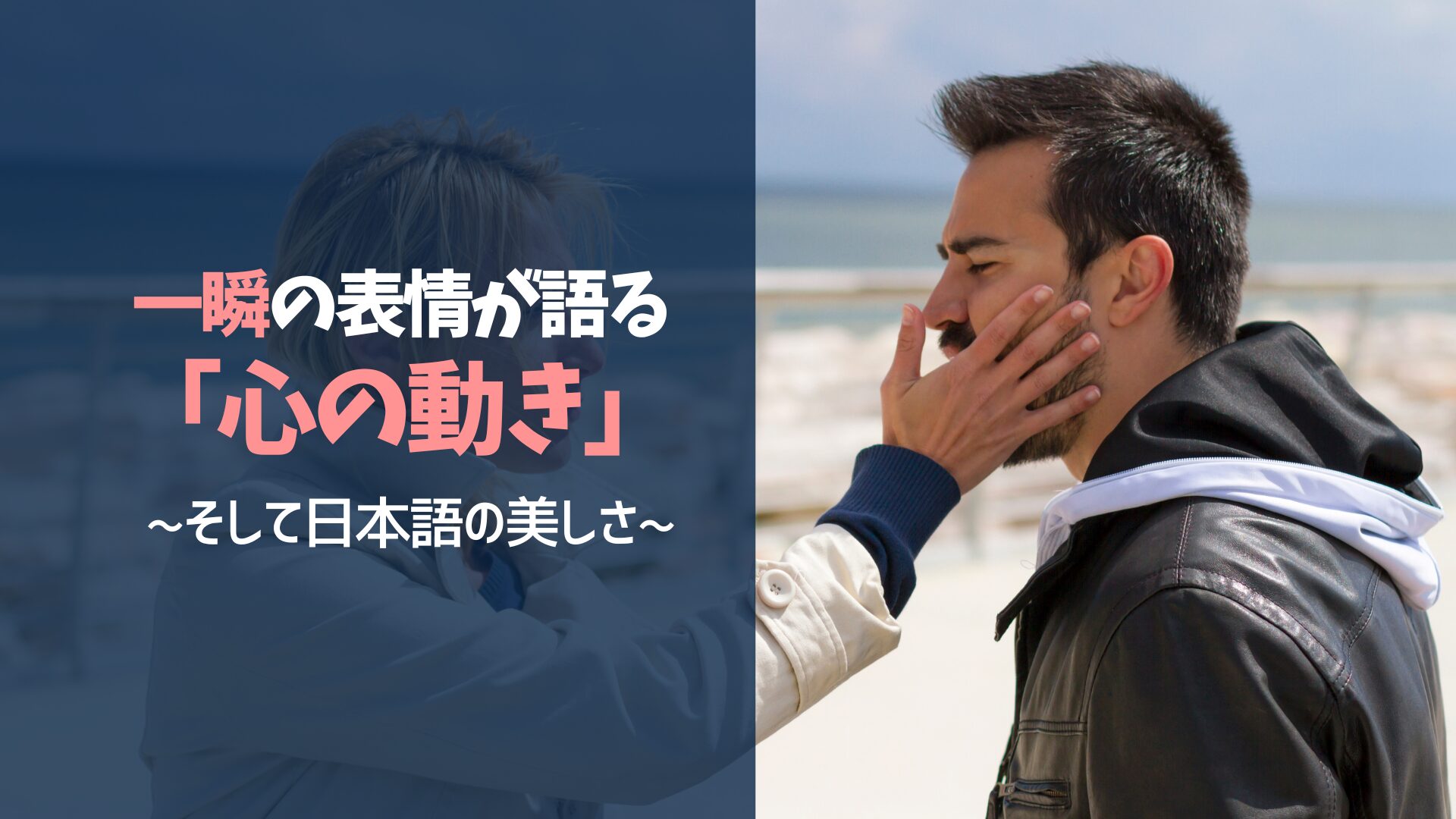

「頬を打たれたような表情」とは、思いがけない衝撃や感情の揺れを受けた際に浮かぶ、驚き・戸惑い・羞恥を含んだ複雑な顔つきのことを指します。本記事では、この表現の意味や使われる場面、背景にある感情について、わかりやすく解説します。

ざっくり見出し

頬を打たれたような表情の意味とは?わかりやすく解説

辞書的な意味と語源

「頬を打たれたような表情」は、突然の衝撃や驚きによって引き起こされる表情を表現する比喩表現です。物理的に頬を叩かれた時のような、予期せぬ出来事に対する反応を示しています。

この表現は、人が予想外の衝撃を受けた際の顔の変化を視覚的に捉えたものです。実際に頬を打たれると、驚きと共に頬が紅潮したり、目が見開いたりする生理的反応が起こります。この身体的反応と心理的な動揺を組み合わせた状態を言語化したものと考えられます。

よく使われる文脈・例文(文学・ドラマなど)

この表現は、特に以下のような状況で使われることが多いです:

- 予期せぬ重大なニュースや事実を知った時

例:「彼女は真実を告げられ、頬を打たれたような表情で立ち尽くした」 - 突然の告白や重要な言葉を受け取った時

例:「『もう二度と会えない』という言葉に、彼は頬を打たれたような表情を浮かべた」 - 信じられない光景を目の当たりにした時

例:「長年探し続けた宝物を前に、彼女は頬を打たれたような表情で息を呑んだ」

文学作品やドラマでは、登場人物の心理状態を効果的に伝えるために、このような比喩表現が用いられています。読者や視聴者に、その人物が体験している驚きや衝撃の大きさを視覚的に想像させる効果があります。

「頬を打たれたような表情」が与える印象と使い方のコツ

「頬を打たれたような表情」という表現には、いくつかの重要な効果があります:

- 視覚的具体性:抽象的な「驚いた」「ショックを受けた」よりも具体的な身体的反応をイメージさせるため、読者や聞き手の想像力を刺激します。

- 感情の強度表現:単なる驚きよりも強い衝撃を表現できるため、感情の度合いを効果的に伝えます。

- 瞬間性の強調:一瞬の表情変化を捉えたものであり、その場面の緊張感や重要性を際立たせます。

この表現を使うことで、文章に深みと豊かなイメージを与えることができ、読み手に強い印象を残します。

なぜ”頬を打たれる”という表現が使われるのか

驚き・衝撃・羞恥心などの感情表現としての効果

「頬を打たれる」という表現が感情表現として効果的な理由はいくつかあります:

- 身体的反応との関連性:実際に驚いたり衝撃を受けたりすると、血流が変化して頬が赤くなったり、表情筋が反射的に動くといった生理的反応が起こります。この表現はそうした身体的変化を言語化しています。

- 感情の複雑さの表現:この表現は単純な驚きだけでなく、恥、動揺、混乱といった複合的な感情状態を含みます。驚愕は「瞬間的で単独の感情であり、他の感情と併存することもない」とされていますが、その後に続く感情への移行を示唆しています。

- 受動性の表現:「打たれた」という言葉には受け身のニュアンスがあります。これは、予期せぬ出来事に対して防御の準備ができていない状態や、主体性を一時的に奪われた状況を象徴しています。

日本語の比喩表現としての特性

日本語には「頬を打たれたような」「目が点になる」「腰が抜ける」など、身体の各部位と関連づけた比喩表現が豊富にあります。これらの表現は、感情を抽象的に語るよりも、具体的な身体感覚と結びつけることで、より直感的な理解を促します。

日本語の比喩表現は、特に文学作品において感情や状況を象徴的に伝える重要な役割を果たします。「頬を打たれたような表情」も、単に「驚いた」と言うよりも情景を鮮明に描写する効果があります。

似た意味を持つ他の表現との違い(例:「茫然とする」「凍りつく」)

「頬を打たれたような表情」に近い意味を持つ表現はいくつかありますが、それぞれ微妙なニュアンスの違いがあります:

- 「茫然(ぼうぜん)とする」:思考が一時的に停止したような、呆然とした状態を表します。「頬を打たれたような表情」よりも、その後の反応の乏しさや放心状態を強調します。

- 「凍りつく」:恐怖や強いショックで体が動かなくなるような状態を表現します。「頬を打たれた」よりも、その後の行動不能状態や恐怖の要素が強いです。

- 「目を丸くする」:単純な驚きや好奇心を表現しますが、「頬を打たれた」ほど強い衝撃や感情的動揺を含みません。

- 「鳩が豆鉄砲をくらったような」:驚いて呆然とする様子を表しますが、やや滑稽さを含む表現で、「頬を打たれた」より軽い驚きを表現することが多いです。

「頬を打たれたような表情」は、これらの表現と比較して、身体的反応を直接的に示唆しながらも、精神的な衝撃の大きさを強調する特徴があります。

この表現を知ることで広がる“感情理解”の視点とは?

感情の細やかな変化に気づく感性

「頬を打たれたような表情」という表現を理解することは、単に語彙を増やすだけでなく、人間の感情の微妙な変化に敏感になることにもつながります。人の表情には喜怒哀楽の基本的な感情だけでなく、それらが複雑に組み合わさった状態があり、それを言語化する能力は、他者理解を深める上で非常に重要です。

心理学研究によれば、基本的な感情表現は文化を越えて普遍的な部分がありますが、その表現方法や解釈には文化差もあります。エクマンの基本6感情(怒り・嫌悪・恐怖・喜び・悲しみ・驚き)の理論がありますが、日本人の表情表現はこれと異なる部分もあるとされています。

表現力や語彙力を高めるヒント

豊かな表現力を身につけるためには、様々な比喩表現を知り、適切に使いこなせるようになることが大切です。「頬を打たれたような」という表現のように、具体的なイメージを伴う表現を学ぶことで、自分の文章や会話がより生き生きとしたものになります。

効果的な比喩表現を使うためのヒント:

- 身近な物事や経験と関連付ける:誰にでもイメージしやすい具体的な事象を参照点にすると、伝わりやすくなります。

- 感覚的な描写を心がける:視覚、聴覚、触覚など五感に訴える表現を取り入れると、より鮮明なイメージを喚起できます。

- 対象への共感を持つ:描写する人物や状況に自分を置き換えて考えることで、より適切な表現を見つけることができます。

より深く文章や人の感情を読み解く視点

「頬を打たれたような表情」という表現を理解することは、文学作品や日常のコミュニケーションをより深く理解するための視点を提供します。文章の中でこのような比喩表現に出会ったとき、単に「驚いた」という表面的な理解にとどまらず、登場人物の内面で起きている複雑な感情の動きや、その後の心理的変化の可能性まで想像することができます。

人の表情や感情表現は、言葉以上に多くの情報を伝えることがあります。日常生活においても、相手の表情の微妙な変化に気づき、その背後にある感情を理解することは、より豊かなコミュニケーションを実現する鍵となります。

まずは身近な会話や文章の中で、「どんな感情を、どんな言葉で表しているか?」に少しだけ意識を向けてみてください。

言葉の“見え方”が変わると、あなた自身の“感じ方”も、きっと少しずつ変わっていくはずです。

コメントを残す